Vice Minister Ko Cheng-heng, Dr. Su Chi, Rupert, other distinguished guests, I am delighted to be able to speak today at this important event. Many thanks to all of you for being here – especially our friends from Taiwan, who have taken time from busy schedules and traveled so far. I would also like to thank the U.S.-Taiwan Business Council, which has established this conference as the premier annual venue for discussing Taiwan’s security. As the State Department’s representative, I will touch on broad issues in Taiwan security in my remarks this morning, leaving detailed questions of defense strategy and arms procurement to the military experts. My remarks represent the agreed views of the United States Government. I invite you to consider my comments in that light. This conference is timely. In the year ahead, we will again celebrate Taiwan’s democracy, and we will also closely follow how Taiwan’s leaders navigate the often difficult circumstances in relations across the Taiwan Strait. Their actions will be a major factor in determining whether the interests of their people are protected; whether Taiwan will continue to flourish in an environment of peace and security; or whether all that Taiwan has achieved might be put at risk by cross-Strait tensions or, worse still, conflict.

For reasons that I will elaborate in a moment, the United States has an abiding interest in a stable and peaceful relationship across the Taiwan Strait in which Taiwan thrives. Anything that makes Taiwan stronger and safer is good for the United States, and, for obvious reasons, is also good for the people of Taiwan. Anything that places such peace and stability at risk runs directly against the interests of the United States. For these reasons, we look to Taiwan to adopt strategies toward cross-Strait relations that combine strength – both military and economic – with moderation. When we see policies that diverge from these goals, we owe it to ourselves and to the Taiwan people to speak out.

Origins of U.S. Interest

I would first like to address two fundamental questions: why does the United States care about Taiwan’s security, and what is the basis for our expression of views on this important subject? The answers to the first are straight-forward. As a Pacific power with global interests and obligations, the United States has a natural interest in peace throughout Asia. Because the Taiwan Strait is a potential flashpoint for conflict, the area demands our constant attention. Meanwhile, through our decades of close friendship with the people of Taiwan, we have acquired deep admiration for their achievements under difficult circumstances and a special concern for their democracy, freedom from coercion, and prosperity. A successful Taiwan is a beacon for East Asia and beyond. Finally, U.S. support for Taiwan is enshrined in U.S. domestic law in the Taiwan Relations Act. In short, strategic, moral, and legal requirements compel a continuous U.S. interest in Taiwan and its security.

The same arguments, in turn, give us a legitimate voice on issues touching on Taiwan security. Naturally, judgments about how to defend Taiwan rest ultimately with the people of Taiwan, as articulated through their democratic institutions. We respect that prerogative. At the same time, to defend our own interests, satisfy our legal obligations, and, indeed, support people whom we regard as old friends, we believe we are right to express our views, including our real concerns, regarding Taiwan’s security policies. Because Taiwan is a democracy, the Taiwan people will decide for themselves how to respond to the views expressed by their friends in the United States.

With that, I would like to speak today about Taiwan’s security in the broadest sense and about the factors that are critical to sustaining it. Everything I say here is based on a recognition of the growing PRC military threat to Taiwan posed by the fast-paced military build-up opposite Taiwan and by Beijing’s refusal to rule out the use of force against Taiwan. The United States has demonstrated its rejection of any coercion of Taiwan through both its defensive arms sales to Taipei and maintenance of our unilateral capability to respond to such coercion, if our President were so to choose. Actions speak louder than words, and no one on either side of the Strait has an excuse for being ignorant of U.S. expectations and determination to protect our own interests. At the same time, our resolute defense of these interests has benefited the region for decades, providing the indispensable conditions for stability in the Strait, a dramatic increase in prosperity on both sides, rich and growing cross-Strait connections, and a democratic transformation on Taiwan that is an inspiration to the world.

The Need for Taiwan’s Strength and Moderation

As I stated at the outset, the United States believes that a strong and moderate Taiwan is essential to the immediate and long-term security needs of the people of Taiwan. Anything less than strength and moderation leaves Taiwan vulnerable, endangers regional peace, and potentially threatens U.S. interests. Let me address these two fundamental elements in turn.

A Strong Taiwan

A strong Taiwan is, very simply, one that maintains the military capacity to withstand coercion for an extended period of time. To the extent Beijing knows it cannot subdue Taiwan swiftly -- before the international community would be able to react -- deterrence is reinforced. Taiwan’s prosperity and social stability are, of course, additional sources of strength, but the military dimension is indispensable. A Taiwan that can defend itself is a major factor for peace. A strong Taiwan can also negotiate with Beijing with greater confidence and thereby pursue more effectively durable, equitable arrangements for cross-Strait peace.

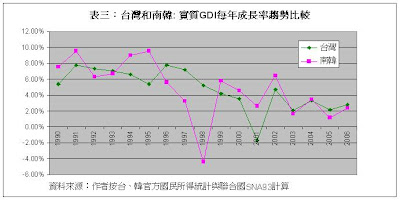

After a frankly disappointing performance for several years, there recently has been good news in this area. In budgetary terms alone, Taipei has done much to provide for its defense. For some time the Taiwan defense budget declined as a percentage of GDP. Even during that period, however, it remained substantial – higher than in all but a few other Asian peers. As a portion of a large economy, those budgets provided a basis for some progress. This year, the defense budget has at last begun to increase as a portion of GDP. We congratulate Taiwan’s leaders from all major parties for finding a way to break this logjam.

Funding is only part of the defense equation, of course. Taiwan also is pursuing smarter priorities and defensive strategies. It is allocating more money to hardening and sustainment, and it is embracing modern warfighting doctrine, taking advantage of Taiwan’s greatest practical asset, its geography. Taiwan and its surroundings constitute an intrinsically challenging military environment, and wise defense expenditures and planning can keep it that way.

U.S. arms sales have played an important role in keeping Taiwan strong, and, of course, today’s audience has a special interest in the subject. The Bush Administration demonstrated its recognition of the U.S. role when it approved its 2001 arms package. The Administration’s commitment to fulfillment of TRA requirements remains beyond question. The principal issue in Taiwan’s defense, however, is not whether Taipei buys a particular weapon system or whether that system comes from domestic factories or from abroad. The principal issue is the substance of Taiwan’s overall defensive strategy and the maintenance of core capacities to sustain it. And the decision on that strategy, once again, rests with the Taiwan people themselves. Frankly, an abiding U.S. concern is that Taiwan as yet has still not had the sort of sustained, general debate on security that we think it deserves. We hope that, in the coming election season, the people of Taiwan will demand of their political candidates an intelligent and productive discussion of this profoundly important subject.

At the same time, I want to give credit to both Taiwan’s ruling party and the opposition for the very real progress that they have made in recent years. Under President Chen’s leadership, the MND has begun compiling more sophisticated budgets and sought increases in overall funding. For its part, the opposition-controlled legislature has performed its role by vetting and passing these budgets, giving the executive branch most of what it requested. The United States welcomes these developments as hopeful signs that we are witnessing a maturation of the public debate on Taiwan, one in which political leaders lay aside damaging accusations against one another’s basic patriotism and agree to place defense above partisan politics. Whether or not these recent events become a long-term trend will depend on leaders from all political parties, including many in the audience today.

A Moderate Taiwan

I would now like to turn to the other indispensable dimension of Taiwan’s security, a moderate, sophisticated, effective political approach toward cross-Strait relations. Without moderation, Taiwan’s security will be compromised, no matter how much money Taipei spends on defense and no matter how wisely those defense dollars have been allocated. On the other hand, all things being equal, a moderate approach by Taipei to relations across the Strait will reduce the challenges faced by Taiwan’s armed forces.

Taiwan occupies a delicate and, indeed, unique political position. The absence of a resolution of cross-Strait disputes causes understandable frustration among many people, but it’s a fact of life that the majority of Taiwan citizens understand. That recognition is reflected in opinion polling that shows powerful, consistent support for the status quo.

In terms of security, the proposition is reasonably simple: as long as Taiwan maintains a credible defensive capability, the chief threats to its welfare are political actions by Taipei itself that could trigger Beijing’s use of force. The United States has repeatedly made clear that the use of force would be unacceptable, and we have repeatedly called on Beijing to demonstrate more military transparency, to cease its arms buildup opposite Taiwan, and to reduce its armed threat to Taiwan. But as much as we oppose Beijing’s threat to use force, we also take it seriously, and Taipei cannot afford to do otherwise. It is for this reason that Taiwan’s security is inextricably linked to the avoidance of needlessly provocative behavior. This does not mean that Taipei should or can be passive in the face of PRC pressure. But it means that responsible leadership in Taipei has to anticipate potential Chinese red lines and reactions and avoid unnecessary and unproductive provocations.

The USG’s recent expression of concern about certain policies advocated by the Chen Administration has flowed directly from this perspective. I want to emphasize that the overall U.S.-Taiwan relationship is as close and mutually beneficial as ever. The friendship between the American people and the people of Taiwan has deep roots and continues to flourish. The disagreements that have arisen occur in a comparatively narrow part of the U.S.-Taiwan agenda. Since it is the part that directly relates to peace and stability, however, the disagreement is very important.

In particular, we have expressed special concern about Chen Administration support for a proposed referendum on UN membership in the name of Taiwan. Much has been said on Taiwan about U.S. positions, a lot of it wrong. Let me try to provide some clarity.

The United States is not opposed to referenda; Taiwan is as entitled to hold referenda as is any other democracy. But the topic and content of any particular referendum must be considered. A referendum on applying to the UN without the suggestion of name change as part of that referendum – while striking us as odd and unproductive - would not elicit a very strong reaction from the United States. Given that everyone knows the bulk of Taiwan’s citizens would like to see Taipei apply to the United Nations and given that such a referendum would have no prospect of improving the likelihood of success in such an application, everybody would know that support for such a referendum would only be useful in domestic political posturing in Taiwan. For the United States’ part, the matter of how to respond would be straightforward: we would reiterate that we do not support Taiwan’s membership in international organizations that require statehood and therefore would not support such a referendum.

The particular referendum supported by President Chen concerns us considerably more than would a generic referendum on applying to the UN. What worries us, very specifically, is the issue of name change. This draft referendum raises the question of what Taiwan should be called in the international community. Moreover, it does so in what could be interpreted by many to be a legally-binding popular vote. In an ideal world, we would not have to worry about this. In the vernacular, we all speak of “Taiwan.” The State Department does, people in Taiwan do, even Beijing does. So why worry about using the same word in this more formal political and legal context? The simple reality is that, in the world of cross-Strait relations, political symbolism matters, and disagreements over it could be the source of major tensions or even conflict. President Chen recognized the importance of such “symbolic” issues in 2000 and 2004 when he promised our President and the international community not to pursue a change in Taiwan’s official name, and he has reaffirmed that promise repeatedly.

It is the apparent pursuit of name change in the referendum, therefore, that makes the initiative appear to us to be a step intended to change the status quo. Arguments that the referendum, even if passed, would not amount to a pursuit of name change, frankly, strike us as purely legalistic. After all, if the specific nomenclature does not matter, why include it in the referendum in the first place? At a fundamental level, such legalistic arguments from supporters of the referendum make it seem that they do not take seriously Taiwan’s commitments to the United States and the international community, are willing to ignore the security interests of Taiwan’s most steadfast friend, and are ready to put at some risk the security interests of the Taiwan people for short-term political gain. Our bottom line is that the downsides of such an initiative for Taiwan and U.S. interests are potentially large, and, as with any UN referendum, the benefits for Taiwan’s international status are non-existent, so we must oppose such an initiative strongly.

I would like to face head-on the accusation that the U.S. position on the referendum constitutes interference in Taiwan’s democracy. On behalf of the U.S. Government, I reject this accusation categorically. Given the decades of America’s commitment to Taiwan’s security and support for its democratization, the idea just does not stand up to scrutiny. The reality is that democracies can and do disagree over policies. It happens all the time around the world. Moreover, friends have an obligation to warn friends who are moving in an unwise direction. The U.S. obligation is even stronger, given our interest in Taiwan’s security. After all, it is not just Taiwan’s peace and stability that Taipei’s actions may threaten.

The United States has neither the power nor the right to tell the Taiwan people what they can and cannot do. As friends, however, we feel it is our obligation to warn that the content of this particular referendum is ill-conceived and potentially quite harmful. Bad public policy initiatives are made no better for being wrapped in the flag of “democracy.” Fortunately, if the referendum goes forward unchanged, we anticipate that Taiwan’s perceptive, intelligent citizens will see through the rhetoric and make a sound judgment that the referendum does not serve their interests because it will be fundamentally harmful to Taiwan’s external relations.

Beyond the obvious threat to stability in the Taiwan Strait, the United States also opposes the proposed referendum because it will do the exact opposite of what it promises: it will limit, not expand, Taiwan’s international space. Arguments to the contrary sound heroic, but they stand in opposition to the evidence all around us. I can say this to you with real experience, because it is the State Department that takes the lead in the U.S. Government in trying to help preserve and expand the Taiwan people’s international space. The frustrating truth is that needlessly provocative actions by Taipei strengthen Beijing’s hand in limiting Taiwan’s space and scare away potential friends who might help Taiwan.

This is again an area where we have to acknowledge a tough truth. Whether we like it or not, most countries in the world accept Beijing’s characterization of Taiwan, and, when energized, the PRC can call in overwhelming support to marginalize Taipei. The Taiwan people are, of course, long accustomed to PRC pressure, and we are certainly not telling them not to resist these efforts; our own position is far from passive. That said, Taipei needs to push back intelligently and in a sophisticated manner that plays to its strengths. Frontal assaults on Beijing’s sensitivities are bound to fail and, at the end of the day, leave Taipei further behind. The referendum on applying to the UN under the name Taiwan is just such a frontal assault with no hope of changing Taiwan’s actual status on the international stage while increasing cross-Strait tensions and alienating potential supporters of Taiwan’s increased international space.

I would like to emphasize that we do not like having to express publicly our disagreement with the Chen Administration on this or any other policy. Taiwan is a longstanding U.S. friend, and we do not like there to be gaps between us on important issues. I can assure you that we would not have done so had we not exhausted every private opportunity through consistent, unmistakable, and authoritative messages over an extended period of time. The problem here is not misunderstanding or lack of communications: it is that we believe this initiative is not good for Taiwan or us and that we have found ourselves with no alternative but to express our views directly to the Taiwan people.

A Confident Taiwan

While I am using this podium to convey tough truths, let me raise a more positive point that is not often mentioned but deserves to be: let me debunk the myth that the people of Taiwan are isolated or that Taiwan is an international orphan. Yes, Taipei has formal diplomatic relationships with only a small number of states, and it is not a member of the United Nations. The reality, however, is that Taiwan could not be the first world, democratic, commercial powerhouse it is if it were not extensively integrated into global society. Its citizens could not travel the world on business and pleasure, its airliners and freighters could not span the globe, and it could not be one of the world’s premier sources of information technology. Taipei may not have many embassies, but it has dozens of unofficial offices around the planet staffed with professional representatives who carry on the business of the people of Taiwan. In the trade arena alone, Taipei would be an economic backwater if it were not thoroughly linked into the dense web of global institutions that support international commerce. Many of Taipei’s most important relationships are unofficial, and yet genuine communication and cooperation goes on every day of the year.

To confirm this, just follow the news to see the steady stream of senior Taiwan officials who visit Washington and other parts of the United States. People often focus on the absence of visits at the highest levels, but those are infrequent in any relationship. For anybody who bothers to pay attention, it quickly becomes clear that the U.S.-Taiwan dialogue is comparable in substance and scope to that with any other medium-size partner.

I am not trying to downplay the genuine limitations on the international space of the Taiwan people, and I appreciate the frustrations that these must generate. At the end of the day, Taiwan occupies an unusual place in the global community. For Taiwan’s elected leadership, the challenge ahead is how to maximize the people’s interest within this context. Fortunately, Taiwan has done remarkably well, and, when Taipei plays its hand well, it has a range of positive opportunities in the years ahead.

Strategic U.S. Interests

The United States has a consistent policy toward the Taiwan Strait. Year in and year out, and over administrations from both major parties, that policy has provided great benefits not only for the American people but also for the people of Taiwan. If there is any doubt about this, just consider Taiwan’s circumstances at the time of de-recognition nearly 30 years ago now. Its vibrant democracy and prosperous, first world society today offer a vastly better life to the people of Taiwan. And as a friend of Taiwan, as an indispensable supporter of its democracy and freedoms, the United States ranks second to none. Americans can feel justifiably proud for having done the right thing, again and again.

While our support for Taiwan is beyond question, nobody here will be surprised if I say that the United States defines its own interests and interprets East Asian regional developments for itself. There is, therefore, absolutely no foundation to the assertion that the United States coordinates its Taiwan policy with Beijing. It just does not happen. Words like coordination and cooperation simply do not apply to the relationship between Washington and Beijing on Taiwan policy. Do Chinese views influence U.S. thinking? Of course: we would be reckless, as would Taipei, if we did not take them into consideration. But I can assure you that no USG official at any level spends any amount of time coordinating our policies toward Taiwan with Beijing. Rumors of such coordination abound, but as with many rumors, they have no basis in fact.

By the same token, while we have a close, friendly relationship with Taipei, we also do not let Taipei define our positions. For well-established reasons, the United States has declared its opposition to unilateral changes to the status quo by either side of the Taiwan Strait. Some Taiwan leaders in recent years have asserted that Taiwan independence is the status quo that should be defended. On that point, let me be perfectly clear: while U.S. opposition to Chinese coercion of Taiwan is beyond question, we do not recognize Taiwan as an independent state, and we do not accept the argument that provocative assertions of Taiwan independence are in any way conducive to maintenance of the status quo or peace and stability across the Taiwan Strait. For the reasons I have given above, in fact, we rank such assertions along with the referendum on joining the UN under the name Taiwan as needless provocations that are patently not in the best interests of the Taiwan people or of the United States.

Conclusion

Let me bring this presentation to a close by returning to the fundamental issue that has brought all of us together here. Regardless of whether members of this audience are officials in President Chen’s Administration, opposition party leaders, U.S. corporate executives, journalists, scholars, or U.S. Government officials, we all share an abiding interest in the security of Taiwan, an important friend of the United States occupying a delicate position in a sensitive neighborhood. The United States Government believes that a strong and moderate Taiwan is essential to peace and stability in the Taiwan Strait, and we will remain the steadfast partner of the people of Taiwan as they seek to advance their interests in the years ahead.