中國國務院參事暨世界銀行前副行長林毅夫先生的論點錯得離譜。台灣落得今日「貧窮化經濟成長」的悶與衰,最根本的原因就是台灣執行如今已證實澈底潰敗的「連結中國的經濟發展路線」。通過這條連結中國路線,台灣投入過多的資本與技術進入中國,不餘餘力地利用中國勞力供給龐大的比較優勢。結果台灣產業快速外移中國,卻又無力 適時培育定位於將來的新興比較優勢產業。

PS: 本文投書自由時報的自由廣場,編輯以<連結中國 貧窮化經濟成長>的名稱刊出,但內文遭不當刪減,特別是筆者對中國國務院參事暨世界銀行前副行長林毅夫的批判部份。 林毅夫在美國拿到經濟學博士學位,是經濟專家,但竟把台灣經濟陷入困難的事實,加以扭曲,以服務他的祖國--中華人民共和國 --遂行對台灣進行統戰,遺憾!。自由時報刪掉了筆者對林毅夫的批判,也是遺憾。

*******************************

◎ 林環牆, 部落格專論, 03-06-2014;

第一、台灣長期經濟潛在成長率不斷下降,創造財富的能力萎縮。在這個背景下,勞動薪資與總體經濟成長又呈長期脫勾現象,薪資人口普遍無法分享經濟成長的果實。在經濟成長下,實質薪資竟然不斷倒退,薪資階層愈來愈窮, 資本擁有者成為「貧窮化經濟成長」的最大贏家。

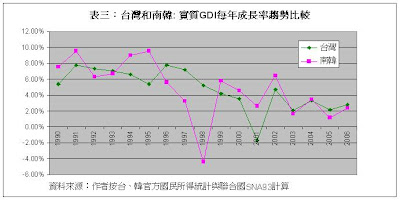

第二、台灣製(made in Taiwan) 商品在世界貿易市場佔有率呈現長期性萎縮,而且落後南韓差距不斷擴大,這個現象,在中國國民黨馬英九政府2008年執政以來,特別明顯。

第三、台灣對外貿易條件惡化, 導致台灣製商品在全球市場愈來愈沒有價值。換言之,勞工,資本,土地,以及技術在台灣結合共同創造價值的能力,在全球經濟裡已愈來愈不重要。沒錯,台積電仍然是高創值的公司,但類似台積電的公司已愈來愈少。

上述經濟成長變弱,人民變窮,外貿市場佔有率變小,貿易條件變差四者, 就是 「貧窮化經濟成長」的表徵,都有官方統計數據可佐證。 如無法遏止「貧窮化經濟成長」,台灣終究勢必淪落,再度成為一個低所得的開發中經濟體。

中國國務院參事暨世界銀行前副行長林毅夫日前在北京演說時表示:「90年代初,台灣經濟本來排在韓國前面,但近年逐漸下滑,已被超越,主要是經濟受政治干預所致,包括戒急用忍、南進政策;馬英九上台後,兩岸簽署ECFA原提供快速增長平台,但服貿協議迄未生效,原可利用大陸龐大市場的機遇與動力,都未發揮效用。」

事實上,林毅夫先生的論點錯得離譜。台灣落得今日「貧窮化經濟成長」的悶與衰,最根本的原因就是台灣執行如今已證實澈底潰敗的「連結中國的經濟發展路線」。通過這條連結中國路線,台灣投入過多的資本與技術進入中國,不遺餘力地利用中國勞力供給龐大的比較優勢。結果台灣產業快速外移中國,卻又無力適時培育定位於將來的新興比較優勢產業。

如今台灣和中國雙邊的產業範圍擴大重疊,台灣在地新舊產業交替緩慢,整體創新毀滅循環失去平衡。這就是「連結中國的經濟發展路線」如何讓台灣陷入「貧窮化經濟成長」的因果。林毅夫先生,我說得有道理嗎?

自由市場經濟的機制是很吊詭的。如何善用政策誘因,導引市場機制,以促進最符合全民長時期福祉的資源分配,本來就是政府的責任。

倫敦政經學院經濟系瑞丁教授(Stephen Redding)1999年在牛津經濟期刊(Oxford Economic Papers)發表的一篇論文就指出,一個開發中經濟的最適發展策略,必須在「利用今日已擁有產業的舊比較優勢」與「發展未來高附加價值產業的新比較優勢」之間尋求平衡,否則,自由貿易,會導致過度專業化在舊有比較優勢,反而不利經濟發展。

筆者2010年則在結構改變與經濟動力(Structural Change and Economic Dynamics)的另一國際學術期刊,以數值模擬說明,像台灣這樣一個中所得(middle-income)經濟體,不應過度投資於「利用今日中國的既有比較優勢」,而更應以政策導引強化R&D,以拉近美國等先進國的技術水平。

馬英九政府現在推動的所謂「自經區」與「服貿協議」,勢將進一步強化「連結中國的經濟發展路線」,台灣與中國雙邊產業重疊也只會更加延伸擴大,要擺脫「貧窮化經濟成長」有可能嗎?

(作者為美國北卡大學經濟學副教授暨「美國公共政策諮議會」研究員)