筆者在東森論壇曾為文(“台灣的選擇:談經濟需要知識與邏輯”,4/30/2006) 分析台灣經濟成長減緩和實質工資下降乃全球現象的縮影,並指出此一現象相當大程度源自於「中國因素」的衝擊。最近在總統罷免聲浪中,一些媒體評論或政黨又出現似是而非的論斷或分析。

例如今周刊發行人暨財訊月刊執行長謝金河先生於東森論壇6月17日為文(“台灣要以小伺大--用經濟數字檢視政府這些年做了什麼?)指出:

“台灣經過這麼漫長的時間,國民所得一直裹足不前,2000年台灣國民所得14,519美元,2004年14,271美元,換句話說不但沒有成長,還往後退步。總統現在面臨艱苦保「位」戰,但是單單以國民所得來看,台灣經濟成長交出了一張不及 格的成績單。”

的確,台灣經濟成長自1980年代末期起一直呈現長期趨緩之勢,這種現象尤其同樣反映在緊密環遶中國週邊的其他東亞經濟體,包括日本,南韓,香港。謝金河先生以國民所得的變動做出扁政府「不及 格」的結論,實在過於輕率,因為除了分析不夠嚴謹外,他所用的「國民所得」是一個依照當期市場匯率計算的名目(nominal)變數,不是實(real)變數。雖然依照當期市場匯率計算的名目國民所得的確有其重要意義,不過,一般而言,經濟上任何名目變數(包括名目國民所得)的變動,比較難以準確反映購買力或生活水準的變動,甚至也常會扭曲事實真象。

又,謝金河先生在該文中以10,000美元的名目國民所得作為一個重要門檻,並分析各國名目國民所得在跨過此一門檻後花多少年倍增為20,000美元。這種分析是不能過度解讀,並且可能因而演繹出偏頗或錯誤的結論,因為通貨膨脹率或市場匯率的變化,會使得同樣一塊美元在不同期間、不同的經濟體內代表不同的購買力。譬如,當一個國家的名目國民所得增加時,其所得購買力或生活水準,是有可能不增反減。又譬如當一個國家的名目國民所得停滯或減少時,其所得購買力或生活水準,也有可能不減反增。

所以,為準確反映一國不同其間所得的縱向變化,或者同一期間不同國家所得的橫向比較,經濟學界除了觀察極易受短期因素影響的當期市場匯率名目國民所得外,更是重視以購買力平價(purchasing power parity或簡稱PPP)匯率估算的國民所得。PPP基準的GDP雖然估算困難,且傾向於高估開發中國家的國民所得,惟一般來說,它更能準確反映各國生活水準的高低變化。茲依

照取自國際貨幣基金會(IMF)的此兩種GDP資料針對東亞四小龍分析如下:

如表一所示,在民進黨執政的最近六年期間(2000-2005),按當期市場匯率計算的平均每人名目國內生產毛額(GDP per capita,以下簡稱“人均國民所得”)由2000年的13,823美元在經歷連續

兩年下降後,已逐年回升至2005年的14,860美元,平均年成長率僅1.45%。同期間,其他東亞四小龍按照同一基礎計算的人均國民所得平均年成長率,依序分別為南韓的6.11%,新加坡的2.78%,香港的負0.01%。就此項名目得比較,台灣的表現優於香港,但遜於南韓和新加坡。南韓的表現尤其突出,但切記,這個分析是基於市場匯率的名目所得,而名目所得的成長不必然代表國民生活水準提升。

表一:東亞四小龍人均國民所得(按市場匯率GDP per capita, 單位:美元)

|

| 台灣 | 南韓 | 香港 | 新加坡 |

| 2000 | 13,823 | 10,891 | 24,638 | 23,042 |

| 2001 | 12,480 | 10,181 | 24,090 | 20,774 |

| 2002 | 12,456 | 11,500 | 23,466 | 21,163 |

| 2003 | 12,531 | 12,635 | 22,760 | 21,765 |

| 2004 | 13,260 | 14,049 | 23,667 | 24,740 |

| 2005 | 14,860 | 14,784 | 24,626 | 26,481 |

| 平均年成長率 | 1.45% | 6.11% | -0.01 | 2.78% |

資料來源:國際貨幣基金會(IMF)

因此有必要進一步觀察按照PPP匯率計算的平均每人國內生產毛額(以下減稱“PPP人均國民所得”)的變動。如表二所列,在民進黨執政的第一年(即2000年),台灣的PPP人均國民所得為22,067美元。此後除經歷2001年的短暫衰退,即一路挺升至2005年的27,122美元。總計在2000-2005的六年期間內,台灣按PPP基準的人均國民所得平均年成長率為4.13%,低於南韓的5.80%和香港的4.57%,但高於新加坡的3.16%。在這裡需要一提的是,按各年當期市場匯率計算(見表一),台灣人均國民所得僅小幅成長,香港更呈微幅衰退,但是按攸關國民生活水準的PPP基礎計算,兩者都表現不錯。其實,就PPP人均國民所得言,台灣在最近三年竟然以擴大的差距領先韓國,而且已緊緊逼近新加坡。

謝金河先生稱:「陳水扁總統的六年,國民所得停滯不前顯然有個癥結, 就是在中國大陸崛起的過程中,台灣單獨脫隊了。」筆者實在看不出台灣究竟是如何單獨脫隊?

表二:東亞四小龍PPP人均國民所得(按PPP匯率GDP per capita, 單位:美元)

|

| 台灣 | 南韓 | 香港 | 新加坡 |

| 2000 | 22,067 | 16,869 | 25,694 | 24,097 |

| 2001 | 21,975 | 17,809 | 26,245 | 23,540 |

| 2002 | 22,934 | 19,244 | 26,958 | 24,209 |

| 2003 | 23,911 | 20,078 | 28,052 | 24,495 |

| 2004 | 25,614 | 21,305 | 30,558 | 26,799 |

| 2005 | 27,122 | 22,543 | 32,292 | 28,228 |

| 平均年成長率 | 4.13% | 5.80% | 4.57% | 3.16% |

資料來源:國際貨幣基金會(IMF)

謝金河先生又稱:「總統現在面臨艱苦保「位」戰,但是單單以國民所得來看,台灣經濟成長交出了一張不及格的成績單。 」

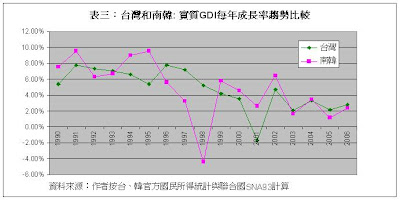

事實上,筆者上面的分析已顯示謝金河先生這個結論基礎薄弱。的確,在過去民進黨執政的六年期間(2000-2005),台灣經濟的平均年成長率為3.58%(按實質國內生產毛額,real GDP),分別低於新加坡的4.95%,南韓的5.18%,以及香港的5.28%,排在東亞四小龍之末。這確是一個不可輕忽的警訊,但最近三年(2003-2005),台灣經濟的平均年成長率為已提昇達4.53%,超越南韓的3.93%,只是仍低於城市經濟新加坡的6.00%、香港的6.37。

不過,上述所得與產出成長的統計數字透露了一個重要訊息:就資源利用效率言,台灣明顯居東亞四小龍之首,因為台灣是以較低的產出成長造就較高的PPP所得成長,而其他東亞小龍則以較高的產出成長造就較低的PPP所得成長。換言之,相較於其他東亞小龍,台灣能以較少的資源投入取得生活水準相同程度的提昇。就某種意義言,這是台灣經濟體系的優勢。不過,台灣經濟體系資源效率提升的利得顯然並沒有轉化為工資,下放到島內廣泛的受薪階層,而是以利潤形式集結於社會上的高所得階層。

這個不利所得均勻分配的現象,可由台灣勞動生產力和工資的變動關係窺知。根據經建會的經濟統計年報,以民進黨執政下的最近這段期間言,台灣製造業勞動生產力指數由1999年的90.70逐年攀升達2004年的122.13,總計強勁上升35%;但同期間實質工資卻是不增反減。那麼勞動生產力的利得跑去那裡?當然是以利潤的形式跑去資本主的口袋裡。

總之,台灣經濟今日面臨的挑戰,至為嚴峻,不但須致力於技術創新帶動經濟永續成長,更須確保全民分享經濟成長。否則,逐漸萎縮的中產階級,將使建構台灣主體性守護民主自由的政治工程,徒然增加阻礙,進而形成統獨政治對立下的不穩定力量。

(作者是美國「台灣公共政策諮議會」研究員,暨北卡羅來納大學經濟系副教授)